先端研の研究領域

技術コラム第二回

視覚/写真/画像と3次元空間

五感と視覚

スマートフォンにセンサがあるように、我々は五感を使って生きています。

五感は視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚ですが、そのほかにも温度を感じたり、自分の運動状況を感じたり(平衡感覚)もしています。その中のいくつかは、感知する対象に非接触で(離れて・リモートで)状況をとらえます。視覚は対象が発したり反射したりする電磁波(可視光)を検知します。聴覚は音の振動を時系列的に処理します。嗅覚は対象から空気中に発せられた分子等を検知します。生物は文字通り”リモート”に”センシング”する能力があるのです。

生物学的な“眼(像形成眼)”とは、単に明るさを感じるだけでなく、外界を映像で捉え、対象の形もわかる生物の感覚器官のことを言います1)。生物が“眼”を獲得したのはカンブリア紀のことと言われており、これによって目を持つ動物が爆発的に多様性を得たと考えられています。なぜなら、視覚から外界の正確な情報が得られるからで、それによって獲物を捕らえたり、獲物を捕らえるために移動したり、もしくはそれから逃げたりという運動性も爆発的に発展しました。

眼による視覚は太陽光が最も強く放射している可視光域の電磁波を感じます。実際には周囲の対象物が反射する可視光をとらえます。生物はこれを利用して昼間に活動することができます。月明りがあれば夜も可視光域を活用できます。

眼で捉える三次元空間

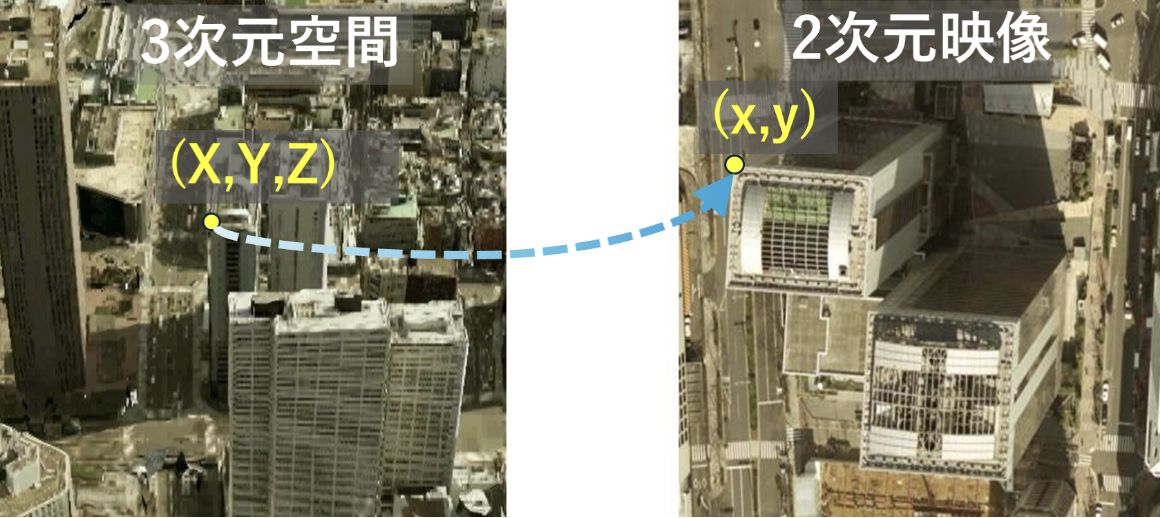

しかし電磁波の強度を検知するだけでは生物は行動することはできません。視覚の重要な特長は映像として周囲を捉えることができることです。例えば私たちはテントウムシを見れば、どこが黒い星の部分か、どこが頭かなどがわかります。すなわち、物の色や形がわかる。これはセンサが網膜の上で2次元的に分布しているので、3次元空間内の配置が網膜上の配置に置き換えて感知できるからです。人間は3次元空間の位置を直接とらえることはできませんが、2次元の映像として得るだけで3次元空間の状況を知ることができるわけです。

このことを式で表すと、次のように表現できるでしょう。

これらの式の表すところは、次のことです。

3次元空間をある視点から映した瞬間的な映像の中では、3次元空間内の位置が決まっていれば、それが映る映像内の位置が決まる(投影)。

私たち生物はカンブリア紀からこのことを利用して外界(3次元空間)のことを把握しているわけです。

上記の対応関係は生物の視覚においてはあくまでも概念的なものですが、視覚の代わりに写真を取れば、写真上の位置(座標)を測ることにより上記の関係性をより厳密に考察することができるようになります。すなわち、3次元空間内の幾何学的な関係を2次元空間(写真・映像・画像etc.)の位置関係性から推定することができる。この延長上に現在の写真測量やコンピュータビジョンの技術があり、写真から地図ができたり、3次元モデルができたりする根本原理となっています。

実際には、例えば私の場合は近眼かつ老眼なので、眼鏡がないと映像がぼやけてしまいます。すなわち、が決まってもが1点に決まらないのが現実です。写真測量やコンピュータビジョンも画像がぼけているといろいろ難しいのです。皆さん、目を大切にしましょうね。

- 1) スティーブ・パーカー:「動物が見ている世界と進化」, エクスナレッジ, 2018年.

著者紹介

織田 和夫研究室(個人研究室)室長

織田 和夫(おだ かずお)

PROFILE

- 所属学会

- 日本写真測量学会、地理情報システム学会・日本リモートセンシング学会

- プロフィール

- 京都大学理学部地球物理学科卒。1988年アジア航測(株)入社。1994~1996年カーネギーメロン大学客員研究員。2018~2022年日本デジタル道路地図協会。日本写真測量学会常務理事・編集委員長(2024年9月現在)。論文博士(工学・東京大学)、技術士(応用理学)、測量士、空間情報総括監理技術者。平成13年度測量技術奨励賞、平成16年度日本写真測量学会学会賞受賞。専門は写真測量・画像処理。趣味は野鳥観察・軽登山・リコーダー。